두 문화

과학과 인문학의 조화로운 만남을 위하여

- C.P. 스노우 -

# 당황하지 말고, 아는 대로!

경상북도 군위는 ‘삼국유사’의 마을입니다. ‘삼국유사’를 지은 일연 스님은 청도의 운문사에서 저술을 시작하여, 군위의 인각사에서 완성한 것으로 알려져 있죠. 그래서 군위에는 삼국유사 기념 마라톤대회도 있고, 삼국유사군위도서관도 있고, 삼국유사 골든벨도 있습니다. 올해 ‘삼국유사 골든벨’에서 학생들이 어려워한 문제 하나가 화제가 되었습니다.

“신문왕대의 명망 높은 스님이었던 경흥 법사가 갑자기 병이 나서 한 달 이상 누워 있게 되었을 때 한 비구니가 나타나서 치료법을 알려줍니다. 비구니가 알려준 치료법은 현대 의학에서는 면역 글로블린을 증가시켜 면역계를 강화하고, 엔돌핀과 같은 신경전달물질을 증가시켜 스트레스 호르몬인 코티졸을 억제시키는 역할을 한다고 설명합니다. 이 치료법은 무엇일까요?”

혹시 정답을 아시겠습니까? 바로 웃음입니다. <삼국유사>를 달달 외우다시피 하며 골든벨에 도전했지만, 갑자기 ‘면역’, ‘글로블린’, ‘신경전달물질’, ‘코티졸’ 같은 말에 답을 헷갈리게 된 것이지요. 얼마 전의 유행어로 이렇게 이야기할 수 있겠네요. ‘고객님, 당황하셨어요?’

# 염소와 정의

‘삼국유사 골든벨’의 치료법 문제는 흥미로운 사례입니다. 보통 역사적 지식을 묻는 것은 문과생들의 영역으로 여겨지곤 합니다. 이 문제는 그런 고정관념을 이용한 재미있는 트릭인 셈이지요. 문과생들의 역사 지식에서 이과생들의 과학 지식으로 강조점을 바꾸어 버렸으니까요.

혹시 염소, 라는 말을 들으면 뭐가 먼저 생각나나요? 정의라는 단어에서 가장 먼저 떠올리는 뉘앙스는요? (영어로 번역해보세요) Equation이나 Function, Frequency 같은 영어 단어를 들으면요?

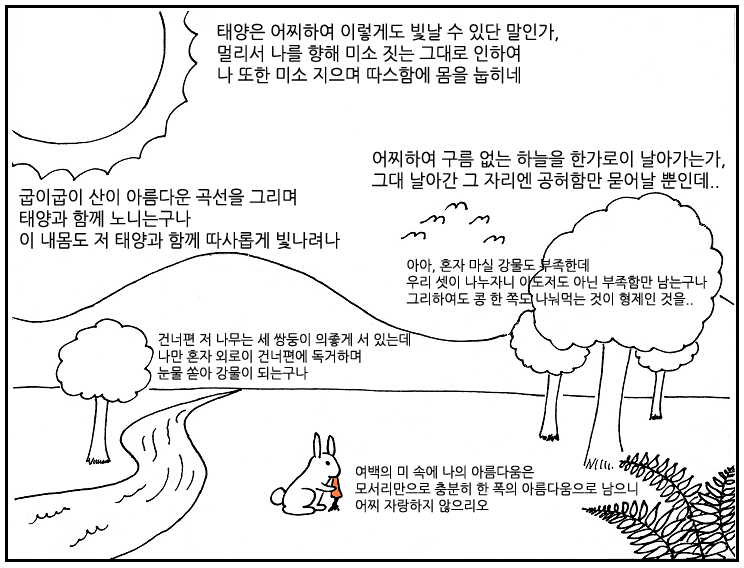

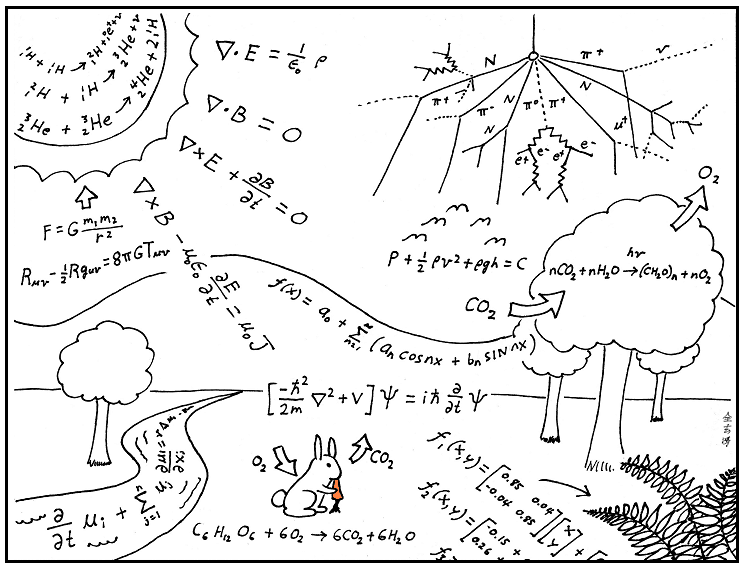

위 이미지는 그 동안 문과생 vs 이과생의 대비를 드러내는 것으로 인용되던 사항들을 총정리식으로 묶어 ‘문과생과 이과생의 생각 차이’라는 이름으로 보여주고 있습니다. (붉은 색의 글씨가 문과생, 파랑색의 글씨가 이과생의 생각이죠.) 아래 풍경 그림은 또 어떨까요. 개울이 흐르고, 그 옆으로 나무가 몇 그루 서있네요. 햇볕이 따스하게 내리쬐고, 토끼는 당근을 먹고 있죠.

그 똑같은 풍경을 놓고 한쪽은 말, 말, 말들로 윤색을 하고 있고, 또 다른 한쪽은 공식과 수식으로 덮어버렸습니다. 마지막 이미지에 ‘This is how scientists see the world’라고 말이 달려 있는 걸 보면 서양에서 만들어진 걸 기본으로 활용하고 있는 것 같습니다. 문과생과 이과생의 차이에 대한 집착은 동양이나 서양이나 그다지 차이가 나지 않는 것이죠.

# ‘문과’와 ‘이과’ 두 문화의 분리

지난 여름에 ‘여름 독서’의 추천 중 하나로 새뮤얼 C. 플러먼의 <엔지니어의 인문학 수업>을 소개했었습니다.(링크) 인문학과 자연과학 사이에 소통이 필요하다는 얘기였죠. 1968년에 처음 출간된 책인데 아직도 유용한 지점이 많습니다. 사실 엄밀하게 따지면 <엔지니어의 인문학 수업>은 그 10년 전인 1959년에 나온 C.P. 스노우의 <두 문화>에 빚지고 있습니다.

강조점은 조금 다르지요. <엔지니어의 인문학 수업>은 말 그대로 ‘이과생’들이 ‘문과생’들의 지식을 충분히 습득하고, 그 내용을 바탕으로 대중과 소통할 것을 주문하는 책입니다. 그에 비해 <두 문화>는 우리의 짐작보다 이 두 문화 (문과생=문학적 지식인의 문화 vs 이과생=과학자의 문화) 사이의 격차가 크며, 특히 ‘문과생’들이 ‘이과생’들의 문화에 더 개방적일 필요가 있다고 이야기합니다.

먼저 1950년대에 지식인의 양대 진영은 서로를 이렇게 바라보았습니다. “[인문학자들은] 과학자가 인간의 조건을 알지 못하며, 천박한 낙천주의자라는 뿌리 깊은 선입관을 가지고 있다.” 반면에 과학자들 역시 신랄한 부정을 드러냅니다. “[인문학자들은] 선견지명이 결여되어 있으며, 자기네 동포에게 무관심하고, 깊은 의미에서는 반지성적이며, 예술이나 사상을 실존적 순간에만 한정시키려고 한다.”

스노우는 교육의 전문화에 대한 광신적인 믿음이 이러한 두 문화의 분리를 초래하고 있다고 보았습니다. 또한 문화의 분리라는 현상이 일단 시작된 후 모든 사회세력들이 그것을 고정화하기 위해(혹은 차이를 더 심화시키기 위해) 노력하는 영국적 사회풍습에 대해서도 지적하고 있죠. 전문성으로 칸칸이 나뉘어 서로 소통되지 않는 우리의 현재 모습에도 시사하는 바가 크지 않습니까?

# 융합의 시대를 사는 법

자연과학이나 공학을 공부하는 사람이 셰익스피어나 니체를 읽지 않았다고 욕먹을 일은 아닙니다. 마찬가지로 인문학을 공부하는 사람이 엔트로피(열역학 제2법칙)나 양자역학에 대해 공부하지 않았다고 해서 비판을 받아야 할 까닭은 없지요. 각자가 익숙하지 않은 영역 외의 지식에 대해 무지하다고 해서 성숙한 시민이 될 자격이 부족하다고 말할 수도 없는 것이고요.

중요한 것은 서로가 다른 분야의 학문적인 노력을 읽어야 하는 이유가 무엇인지 먼저 생각해봐야 한다는 것입니다. 단순히 각 분야의 학문적인 성과를 취하거나 아름다움에 빠져들기 위해서는 아니겠지요. 사람이 무엇인지, 사람은 어떤 조건에서 어떻게 반응하는지, 우리를 둘러싼 현실이 어떻게 규정되는지 등을 고민하기 위해 더 많은 지식과 앎이 필요하기 때문입니다. 우리의 삶과 나 자신, 그리고 우리를 둘러싼 자연과 사회가 어떻게 구성되어 있고 어떻게 변화해갈 것인지를 더 잘 이해하기 위해서는 인문학이나 자연과학, 공학 등 여러 학문이 동시적으로 요구됩니다.

스노우는 인문학과 자연과학, 그 ‘두 문화’가 서로를 멀리서 바라볼 때 사회 발전이 정체될 것이라 말합니다. 활력이 사라지고 무자비한 실패가 서구와 영국을 변방으로 만들어버릴 것이라는 으스스한 협박도 동원합니다.

스노우의 결론은 55년이라는 시간 차이에도 불구하고 지금의 우리에게도 유효합니다. 현실을 보면 각 분야가 점점 전문화되면서 상대의 언어와 지식체계에 대해 더욱 무지해지고 오히려 그 차이가 더 확대되고 있습니다. 융합이 강조되는 시대지만 여전히 자기 현업에만 몰입해 익숙한 분야만 보면서 진정으로 답을 찾을 수 있는 기회를 놓치는 것이지요. 오히려 거꾸로 생각해보세요. 지금 하고 있는 일이나 지금 몸 담고 있는 영역과 관련이 덜한 분야를 읽고 공부할 때 비로소 유레카(Eureka)를 외치는 순간을 만날 수 있을 것입니다. 두 문화의 대화와 소통을 호소하는 스노우의 말은 융합의 시대를 사는 우리에게 더욱 울림 있는 메시지로 다가옵니다.

28억원. 시계가 비싼 이유..

28억원. 시계가 비싼 이유..

살 찐 사람은 자기 관리를 못한 것

살 찐 사람은 자기 관리를 못한 것